コーポレートPPAとは?オフサイトPPAとオンサイトPPAの違いやメリット・デメリットを解説!

- PPAとは?仕組みについて解説!

- オンサイトPPA

- オフサイトPPA

- コーポレートPPAのメリット・デメリットとは?

- 1.初期費用を抑えられる

- 2.メンテナンスのコストや手間が省ける

- 3.電気料金の削減につながる

- 4.環境対策に貢献できる

- 1.契約期間の長さや内容に制限がある

- 2.使用量に応じた電気料金が発生

- 3.売電収入が得られない

- PPAで企業の価値を高めるために

- デメリットをメリットに変えるPPAモデルとは?

- エネブリッジの1年コーポレートPPAとは

- まとめ

PPAとは?仕組みについて解説!

コーポレートPPAとは何かという前に、大元となるPPAについて解説します。

PPA(ピーピーエー)とは、Power Purchase Agreement(パワー・パーチェス・アグリーメント)の略で、日本語では「電力購入契約」または「電力販売契約」と訳されます。

企業や個人などの電力需要家がPPA事業者と契約を結び、太陽光発電設備の設置後にその設備で発電された電気を購入する仕組みのことを指します。

PPA事業者とは、需要家である企業や個人の敷地や屋根に太陽光発電設備を設置し、管理や保守を行いながら、その施設で発電した電力を需要家に有償で提供する事業者のことをいいます。

日本国内で締結されるコーポレートPPAは太陽光発電がほとんどといわれています。脱炭素経営への取り組みが活発化する中で、コーポレートPPAの契約件数は増えていて、その背景としては以下の3つが考えられています。

1.太陽光発電設備の導入コストの低下

2.電気料金の高騰が続いている

3.自然エネルギー電力の調達でCO2 削減に貢献できる

コーポレートPPAの契約数が伸びている業種としては、製造業やデータセンター、物流業など、電力消費量の多い企業を中心に多くの会社で導入されています。(※1)

(※1)出典元:コーポレートPPA日本の最新動向2025年版

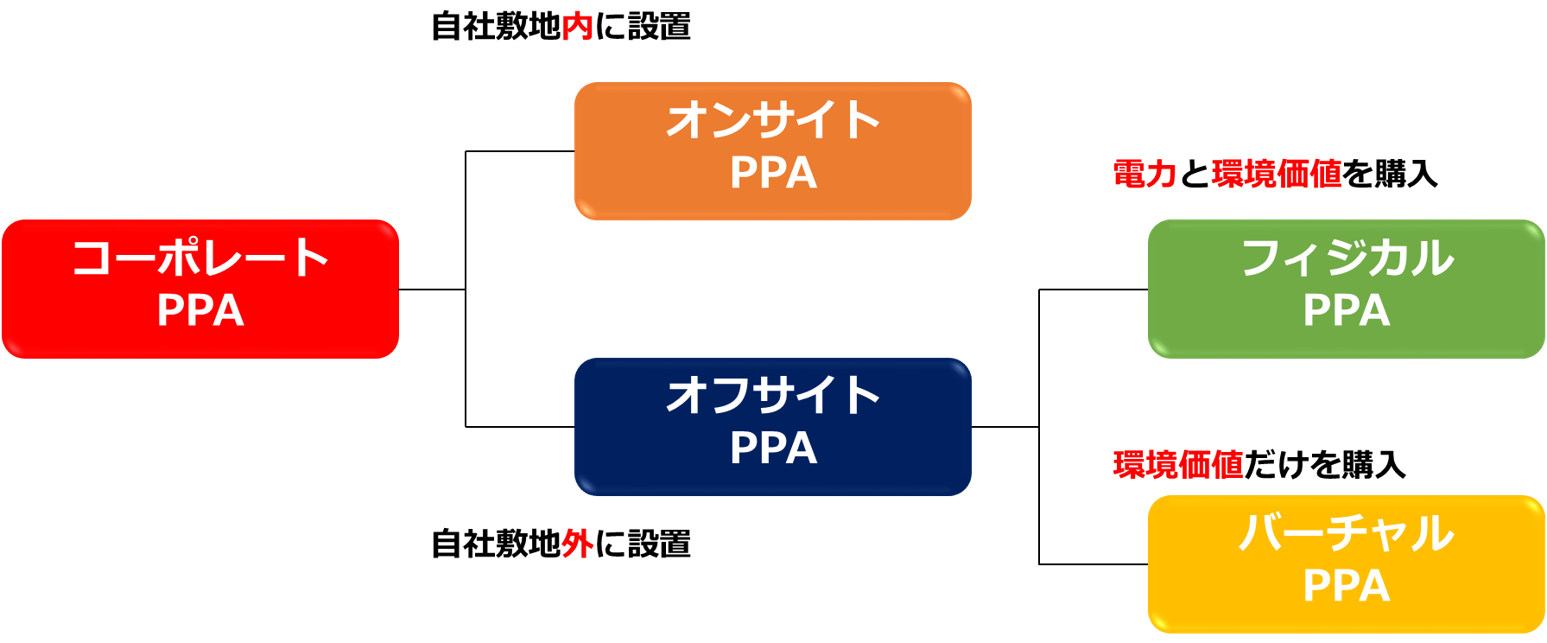

コーポレートPPAには大きく分けて2つの種類があります。

オンサイトPPA

オンサイトPPAとは、会社や工場の敷地内などに太陽光発電を設置するPPAプランのことで、発電設備が電力を使う施設の近くにあることで、発電された電力は構内線や自営線に接続されて施設へと供給されます。

オフサイトPPA

オフサイトPPAとは、発電設備が会社や工場などの施設から離れた場所にあり、そこで発電した電力を電力会社の送配電網(託送)を使って利用するPPAプランです。オフサイトPPAには実際に送電するフィジカルPPAと環境価値のみを取引するバーチャルPPAがあります。

コーポレートPPAのメリット・デメリットとは?

コーポレートPPAのメリットとしては以下の4つが挙げられます。

1.初期費用を抑えられる

企業向けの太陽光発電設備は工場などの大規模施設に設置されることがほとんどです。住宅用などの小規模太陽光とは異なり、設置費用が高額で自社でまかなうためには莫大な費用が必要となります。

コーポレートPPAでは基本的にPPA事業者が設置費用を負担する仕組みのため、需要家は初期費用を負担しない、または軽減したうえで太陽光発電設備を導入できます。そのためコーポレートPPAは実質「0円」で太陽光発電システムを導入できる仕組みといえます。

2.メンテナンスのコストや手間が省ける

設備の維持管理はPPA事業者が行うため、需要家はメンテナンスのコストなどの負担を軽減できます。

3.電気料金の削減につながる

発電した電力を自社で消費する場合は、電力会社の系統電源から購入する電力量が抑えられるので結果的に電気料金の削減につながります。また太陽光発電を設置したPPA事業者から電力を購入する場合でも、通常の電気料金(高圧の場合は22円/kWh、特別高圧の場合は18.5円/kWh ※燃料費調整額を含む)と比較しても安くなる傾向にあります。

4.環境対策に貢献できる

再生可能エネルギーである太陽光発電を誘致、利用することによってCO2をはじめとする温室効果ガスの排出量削減に貢献できます。法人需要家の場合は脱炭素経営の取り組みが可視化でき、企業価値を高める効果も期待できるでしょう。

一方でデメリットは以下の3つです。

1.契約期間の長さや内容に制限がある

PPA契約には期間があり、通常15〜20年が一般的です(※)。期間中は基本的に契約内容に沿って需要家が発電所を運用し、途中契約解除や太陽光発電設備の移設、撤去は難しいとされています。PPA事業者との契約内容によっては、契約解除や移設・撤去に必要な費用が自己負担になる場合や違約金が発生する可能性もあるので事前の確認が不可欠です。

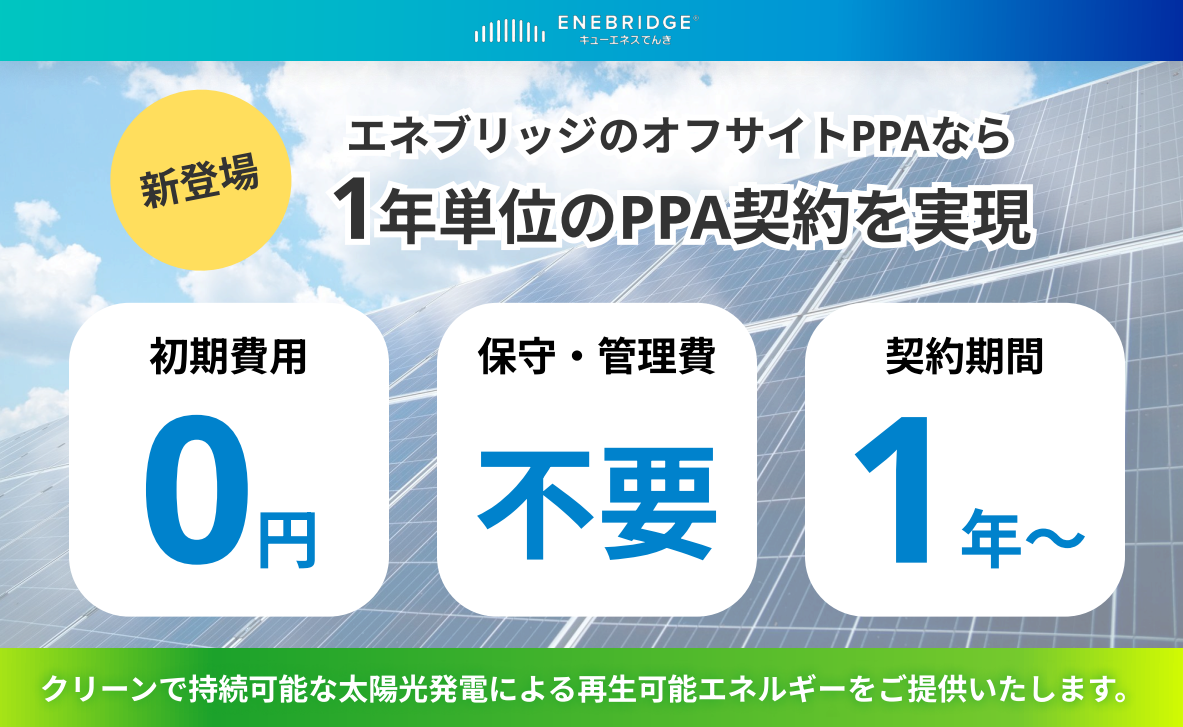

※エネブリッジでは、コーポレートPPAの中でも、よりリスクの低い1年単位で契約更新が可能な「短期コーポレートPPAモデル」サービスの提供を開始しました。

短期コーポレートPPAモデルの再エネサービスを提供開始(プレスリリース)

2.使用量に応じた電気料金が発生

太陽光発電では基本的に昼間の日照時間に発電するので、夜間に工場を稼働する場合などは契約している電力会社から別途、電力を購入しなければなりません。施設の規模によっては自社の発電だけでは必要な電力が間に合わない場合もあり、そのときは契約している電力会社から電気を購入することになります。

3.売電収入が得られない

企業が太陽光発電設備で発電した電気は、オフィスや工場などで消費する「自家消費」が一般的ですが、PPAでは太陽光発電設備の所有権はPPA事業者側にあるため、自家消費しきれなかった余った電力を電力会社に売る「売電」はできません。

PPAで企業の価値を高めるために

PPAを導入することは、企業の価値が向上する可能性を秘めています。CO2排出量削減や投資の観点から企業イメージが向上し、投資家から評価されたり、新規顧客を獲得する可能性があります。

脱炭素経営や再生可能エネルギー導入の必要性に迫られている企業にとっては、環境配慮型企業としてのイメージを向上させ、投資家からの信用を獲得できるチャンスといえるでしょう。

デメリットをメリットに変えるPPAモデルとは?

企業がPPAを導入する際にデメリットとなりがちなのが、契約期間の長さです。長期に渡る契約は電気を安定的に調達するにはメリットがありますが、10年〜20年の長期契約の間には世界情勢がどうなるか、それにより自社の状況がどう変動するかなど、見通しを立てるのが難しいかもしれません。

企業の規模や今後の事業展開によっては、いきなり長期契約を結んで太陽光発電システムを導入するのではなく、PPA事業者が所有する太陽光発電所を利用する「短期コーポレートPPAモデル」から始めてみるのもいいかもしれません。

エネブリッジの1年コーポレートPPAとは

コーポレートPPAの中でも、よりリスクの低い1年単位で契約更新が可能なエネブリッジ独自のサービスで、PPA事業者が所有する太陽光発電システムを利用した短期契約が可能です。長期契約のリスクや不安を払拭し、より手軽に太陽光による再生可能エネルギーの活用、脱炭素経営を始めるきっかけになると注目されています。

キューエネスホールディングス株式会社では、これまで長期契約がデメリットとなりコーポレートPPAの導入を見送っていた企業を対象に、少ないリスクでPPAを体験していただくことで脱炭素経営の裾野を広げ、より多くの企業が脱炭素経営に順応しやすい体制をサポートしています。

まとめ

この記事ではPPAとは何か? またコーポレートPPAの種類と違い、コーポレートPPAのメリット・デメリットについてや、PPAによって企業価値が高められることについて解説しました。法人需要家である企業に勤務する企画や総務、環境や経営企画、サステナビリティ担当者の皆さんにとって、脱炭素経営や再生可能エネルギー導入は至上命題。何から始めていいかわからない、というときはキューエネスホールディングスへお気軽にお問い合わせください。