太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みや種類、メリット・デメリットをわかりやすく解説!

- PPAとは?基本をわかりやすく解説

- PPAの定義

- PPAモデルの仕組み

- PPAの主な種類とそれぞれの特徴

- オンサイトPPA

- オフサイトPPA

- PPAと他の導入方法(自己所有・リース)との違い

- 自己所有

- リース

- PPAモデル導入のメリット

- メリット①:初期費用を抑えられる

- メリット②:メンテナンスの手間とコスト削減

- メリット③:電気料金の削減につながる

- メリット④:環境経営への貢献

- メリット⑤:BCP対策(※)としての活用

- PPA導入のデメリットと注意点

- デメリット(1):契約期間の長さ

- デメリット(2):中途解約・設備変更の制限

- デメリット(3):使用量に応じた電気料金が発生

- PPAモデルはどのような企業・ケースに適しているか

- 日本におけるPPAの市場動向と将来性

- エネブリッジが提供する短期コーポレートPPA

- 短期コーポレートPPAとは

- まとめ

PPAとは?基本をわかりやすく解説

PPAの定義

PPAは「Power Purchase Agreement」の略で、「電力購入契約」または「電力販売契約」と訳されます。具体的には、発電事業者(PPA事業者)が、電力を使用する企業や個人(需要家)の敷地や施設に太陽光発電設備などを設置し、そこで発電した電力を需要家が購入する契約形態です。このモデルは「第三者所有モデル」とも呼ばれ、発電設備の所有権はPPA事業者にあります。

PPAモデルの仕組み

PPAモデルでは、PPA事業者と需要家の役割が明確に分かれています。

PPA事業者

需要家の敷地や屋根を借りて太陽光発電システムを無償で設置・所有し、維持管理も行います。発電した電力を需要家に供給し、使用量に応じて料金を徴収します。

需要家

PPA事業者に発電設備の設置場所を提供し、PPA事業者から電力を購入して料金を支払います。初期費用やメンテナンス費用は原則不要です。

契約期間は一般的に10年から20年程度と長期にわたります。契約期間満了後は、設備が需要家に譲渡されるのが一般的です。この仕組みは、ウォーターサーバーのように、初期費用なしで利用開始でき、使用分だけ料金を支払うビジネスモデルに例えられます。

エネブリッジでは、契約期間が1年単位と、一般的な契約に比べて非常に短い、「短期コーポレートPPA」を提供しています。

当社が自社で開発した太陽光発電所を活用することで、需要家との1年単位での短期契約を可能といたしました。長期契約への不安やリスクを払拭し、より手軽に脱炭素経営を始められる新たな選択肢を提供していますので、お気軽にお問い合わせください。

短期コーポレートPPAモデルの再エネサービスを提供開始(プレスリリース)

PPAの主な種類とそれぞれの特徴

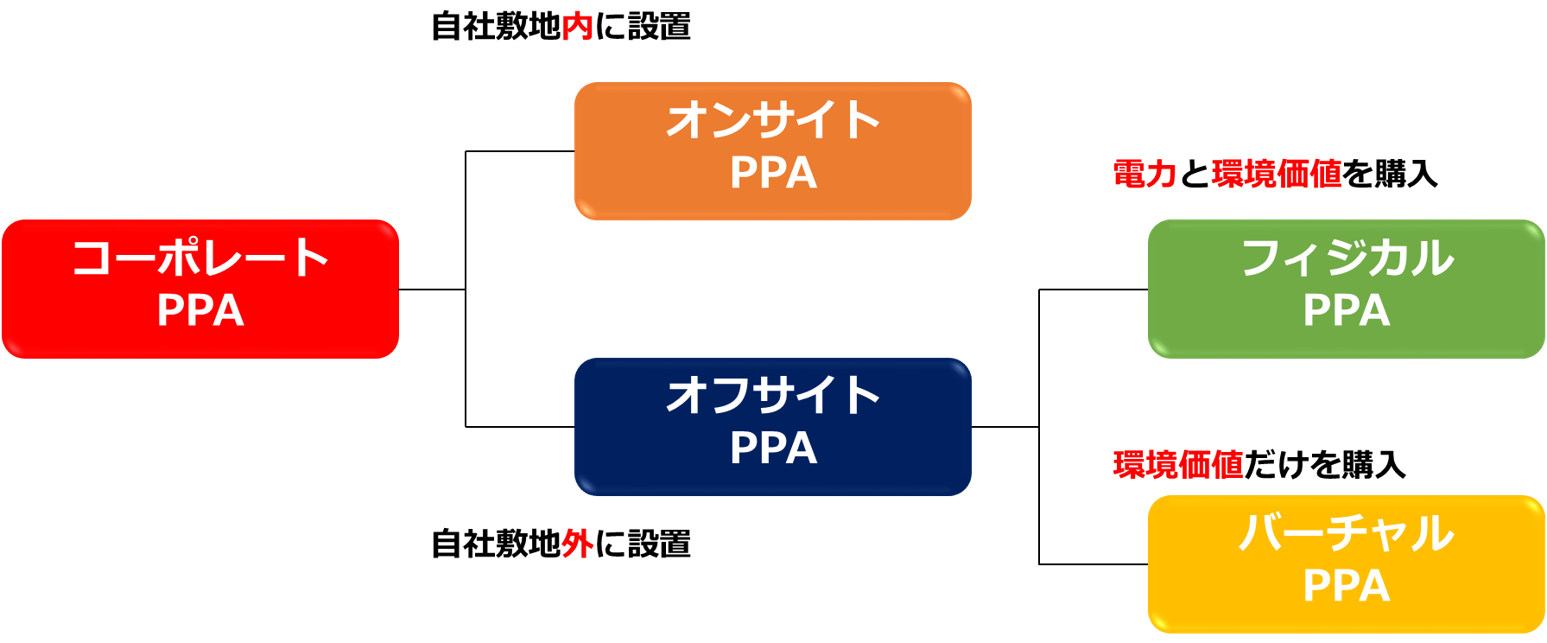

PPAモデルは、発電設備の設置場所により「オンサイトPPA」と「オフサイトPPA」に大別されます。

オンサイトPPA

オンサイトPPAは、需要家の工場や倉庫の屋根など、自社の敷地内(電力消費地)に太陽光発電設備を設置するモデルです。発電した電力は送配電網を介さず直接供給されるため、託送料金や再エネ賦課金がかからない場合が多く、コスト削減効果が期待できます。また、災害時には非常用電源としても活用できる可能性があります。

オフサイトPPA

オフサイトPPAは、需要家の敷地外の発電所から電力会社の送配電網を通じて電力を購入するモデルです。自社に十分な設置スペースがない場合や、複数拠点で再エネを調達したい場合に有効です。ただし、託送料金などが発生することがあります。

オフサイトPPAには、さらに以下の形態があります。

フィジカルPPA

特定の発電所から、実際に「電力」と「環境価値」を購入する契約のことをいいます。太陽光発電で発電した再生可能エネルギー電力に加え、環境価値(Jクレジットや非化石証書)を購入することで手軽に脱炭素経営を行うことができます。

バーチャルPPA

実際の電力のやり取りはせず、再生可能エネルギーの「環境価値」のみを金融取引として購入する契約のことをいいます。電力自体は通常の電力網から供給を受けつつ、環境価値を購入することで再生可能エネルギーを利用したことと同等の脱炭素効果を達成することができます。

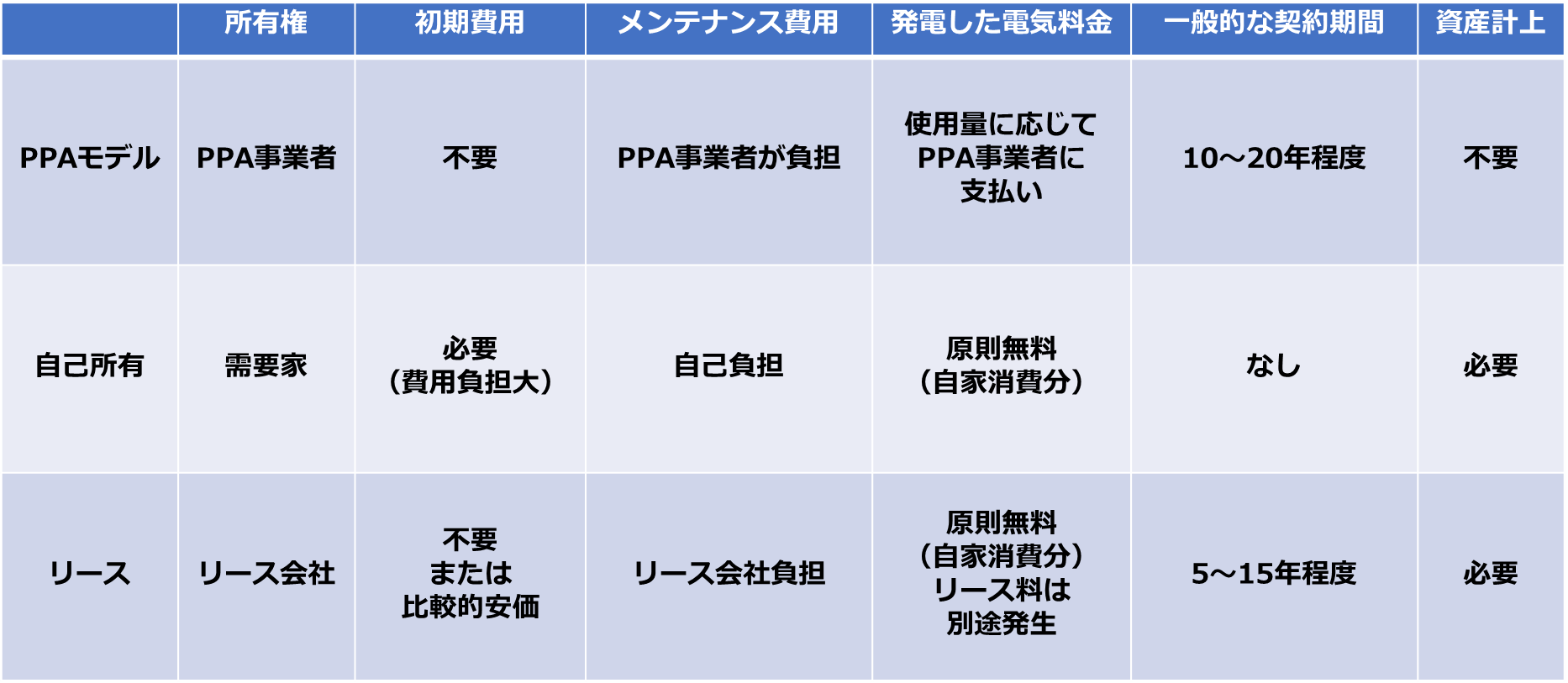

PPAと他の導入方法(自己所有・リース)との違い

太陽光発電の導入には、PPAの他に「自己所有」や「リース」があります。

自己所有

初期投資は高額ですが、発電した電気は無料利用でき、売電収入や補助金・税制優遇の可能性があります。維持管理は自己負担です。

リース

初期費用を抑えられますが、月々のリース料が発生します。発電した電気は無料利用できる場合がありますが、契約終了後は設備返却となることもあります。

PPAは初期投資を避けたいサービス志向の企業に、自己所有は長期的な投資効果と自社内での完全なコントロールを求める企業に、リースはその中間の選択肢として適しています。

PPAモデル導入のメリット

PPAモデルには多くのメリットがあります。

メリット①:初期費用を抑えられる

企業向けの太陽光発電設備は工場などの大規模施設に設置されることがほとんどです。住宅用などの小規模太陽光とは異なり、設置費用が高額で自社でまかなうためには莫大な費用が必要となります。

PPAでは、基本的にPPA事業者が設置費用を負担する仕組みのため、需要家は初期費用を負担しない、または軽減したうえで太陽光発電設備を導入できます。そのため、実質「0円」で太陽光発電システムを導入できる仕組みといえます。

メリット②:メンテナンスの手間とコスト削減

PPA事業者が維持管理を全て担います。

メリット③:電気料金の削減につながる

発電した電力を自社で消費する場合、電力会社の系統電源から購入する電力量が抑えられるので、結果的に電気料金の削減につながります。また太陽光発電を設置したPPA事業者から電力を購入する場合でも、通常の電気料金(高圧の場合は22円/kWh、特別高圧の場合は18.5円/kWh ※燃料費調整額を含む)と比較しても安くなる傾向にあります。

メリット④:環境経営への貢献

CO2排出量削減やRE100達成に貢献し、企業イメージ向上に繋がります。近年増えつつある、ESG投資を呼び込む効果もあります。

メリット⑤:BCP対策(※)としての活用

オンサイトPPAは災害時の非常用電源となり得ます。オンサイトPPAの自家消費分は再エネ賦課金が不要で、オフバランス化により財務指標への影響を抑えられる可能性もあります。これらのメリットは、コスト削減だけでなく、リスク管理や企業価値向上にも寄与するでしょう。

※BCP対策・・・企業におけるリスクマネジメントの一種で、自然災害や人的災害が発生した場合でもその被害を最小限にとどめ、速やかな復旧と事業存続ができる体制を整えておくこと

PPA導入のデメリットと注意点

PPAモデルには注意すべき点もあります。

デメリット(1):契約期間の長さ

PPA契約には期間があり、通常10〜20年が一般的です。期間中は基本的に契約内容に沿って需要家が発電所を運用し、途中契約解除や太陽光発電設備の移設、撤去は難しいとされています。

デメリット(2):中途解約・設備変更の制限

PPA事業者との契約内容によっては、契約解除や移設・撤去に必要な費用が自己負担になる場合や違約金が発生する場合や、原則不可とされるケースもあります。もし実施する場合でも、違約金が発生する可能性があるため、事前確認が不可欠です。

デメリット(3):使用量に応じた電気料金が発生

太陽光発電では基本的に昼間の日照時間に発電するので、夜間に工場を稼働する場合などは契約している電力会社から別途、電力を購入しなければなりません。施設の規模によっては自社の発電だけでは必要な電力が間に合わない場合もあり、そのときは契約している電力会社から電気を購入することになります。

契約前には複数の事業者から提案を受けるなど、契約条件を詳細に比較検討することが重要です。

PPAモデルはどのような企業・ケースに適しているか

PPAモデルは、以下のような企業に適しています。

- 初期投資を抑えたい

- 維持管理を外部委託したい

- 電気料金の安定化や価格変動リスクを低減したい

- 環境経営を推進したい

- BCP対策として非常用電源を確保しておきたい

- 長期的な事業継続が見込める場所に設備を設置したい

- オフバランス化を希望している

PPAは、資産所有の複雑さを避けつつ、持続可能性とコストの予測可能性を求める企業にとって有効な選択肢です。

日本におけるPPAの市場動向と将来性

日本のPPA市場は、政府の再エネ導入目標や企業の脱炭素化へのコミットメントを背景に拡大しています。FIT制度からFIP制度への移行や改正省エネ法もPPAの普及を後押ししています。

コーポレートPPAの導入事例は増加しており、オンサイトPPAに加え、オフサイトPPAやバーチャルPPAも注目されています。補助金制度も市場活性化に寄与しています。

今後もPPA市場は成長と多様化が進むと予想され、企業におけるエネルギー戦略の標準的なツールとして定着していくでしょう。

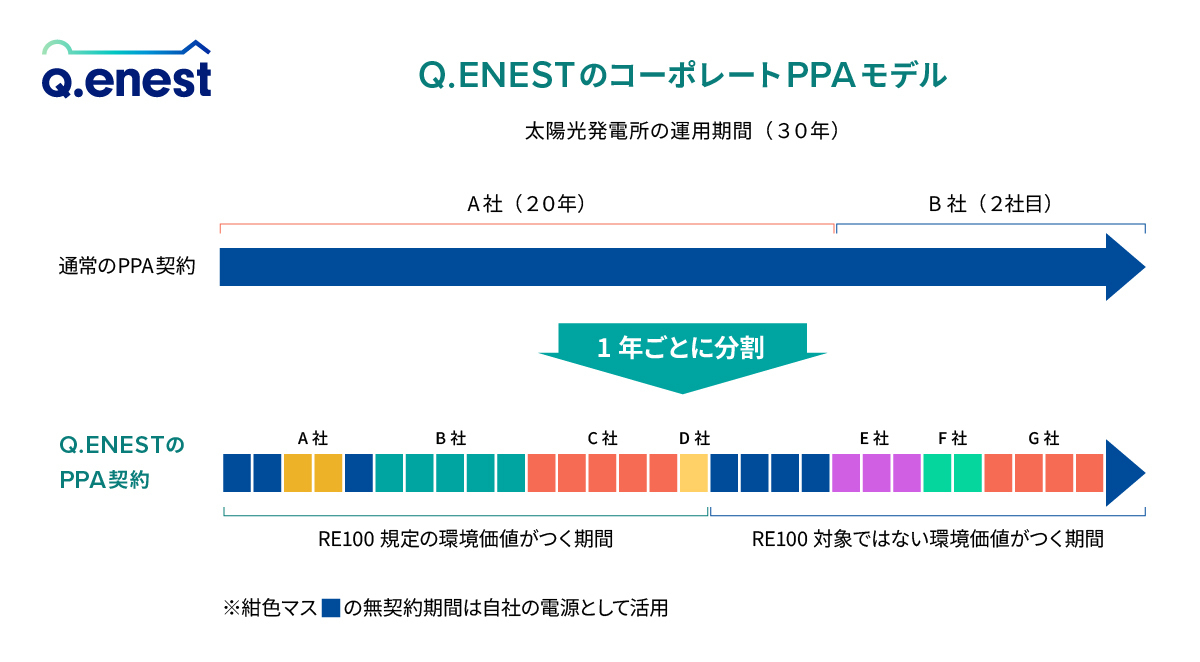

エネブリッジが提供する短期コーポレートPPA

デメリットとして挙げた通り、10年から20年の契約期間の長さによって、導入を検討することができないという企業もあるかと思います。

長期に渡る契約は電気を安定的に調達するにはメリットがありますが、長期契約の間には世界情勢がどうなるか、それにより自社の状況がどう変動するかなど、見通しを立てるのが難しいかもしれません。

企業の規模や今後の事業展開によっては、すぐに長期契約を結んで太陽光発電システムを導入するのではなく、エネブリッジが提供している、「短期コーポレートPPAモデル」から検討してみる方法も良いかもしれません。

短期コーポレートPPAとは

コーポレートPPAの中でも、よりリスクの低い1年単位で契約更新が可能なサービスで、当社が所有する太陽光発電システムを利用した短期契約が可能です。長期契約のリスクや不安を払拭し、より手軽に太陽光による再生可能エネルギーの活用、脱炭素経営を始めるきっかけになると注目されています。

短期コーポレートPPAモデルの再エネサービスを提供開始(プレスリリース)

Q.ENESTでんきが提供する「エネブリッジ」では、これまで長期契約がデメリットとなりコーポレートPPAの導入を見送っていた企業を対象に、少ないリスクでPPAを体験していただくことで脱炭素経営の裾野を広げ、より多くの企業が脱炭素経営に順応しやすい体制をサポートしています。

まとめ

PPAモデルは、初期費用なしで太陽光発電を導入し、電気料金削減や環境貢献を実現できる有効な手段です。PPA事業者が設備投資と維持管理を担い、需要家は発電された電力を購入します。

オンサイトPPA、オフサイトPPA(フィジカルPPA、バーチャルPPA)といった種類や、自己所有・リースとの違いを理解し、自社に最適な選択をすることが重要です。

一般的なPPA契約は長期契約がほとんどですが、エネブリッジが提供する「短期コーポレートPPA」では、1年単位でのご契約が可能です。総務、環境や経営企画、サステナビリティ担当者などの皆さんにとって、脱炭素経営や再生可能エネルギー導入は至上命題。何から始めていいかわからない、というときはQ.ENESTへお気軽にお問い合わせください。