バーチャルPPAとは?デリバティブ取引や差金決済の仕組み、フィジカルPPAとの違いについても解説!

- バーチャルPPAとは:オフサイトPPAの一種

- バーチャルPPAの仕組み

- バーチャルPPAとフィジカルPPAの違い

- バーチャルPPAの取引:差金決済の仕組み

- バーチャルPPAの取引の流れ

- 差金決済の仕組み

- バーチャルPPAのメリット

- ①既存の電力供給契約を変更しなくてよい

- ②地理的な制約を受けない

- ③価格変動のリスクヘッジができる

- ④環境問題への取り組みをアピールできる

- ⑤企業価値とブランドイメージの向上

- バーチャルPPAのデメリット

- ⑴電力市場価格の下落

- ⑵契約の複雑性

- ⑶デリバティブ取引に該当する可能性(会計処理の煩雑さ)

- まとめ

バーチャルPPAとは:オフサイトPPAの一種

バーチャルPPA(Virtual Power Purchase Agreement)とは、再生可能エネルギー由来の物理的な「電力」を取引するのではなく、その電力が持つ「環境価値」のみを長期的に購入する金融的な契約です。金融的な取引であることから、ファイナンシャルPPAと呼ばれることもあります。

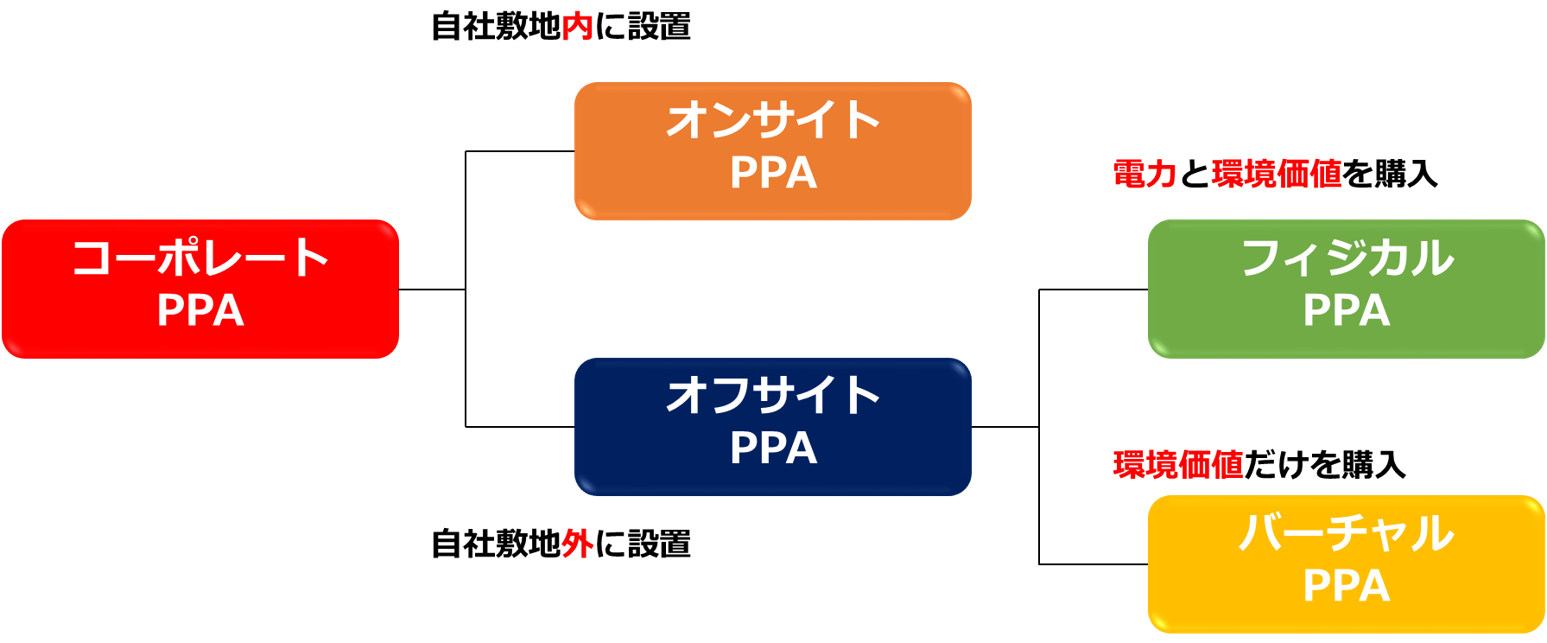

そもそもPPA(Power Purchase Agreement)とは、広義には発電事業者と電力の購入者との間で結ばれる電力購入契約全般を指します。このうち、購入者が企業である場合を特に「コーポレートPPA」と呼びます。

コーポレートPPAは、発電設備の設置場所によって大きく2種類に分けられます。

- オンサイトPPA:需要家の敷地内や施設の屋上などに発電設備を設置する形態

- オフサイトPPA:需要家の敷地外の遠隔地等に設置された発電設備から電力を調達する形態

バーチャルPPAは、このうちオフサイトPPAに分類される契約モデルです。そして、オフサイトPPAはさらに、電力の供給形態によって「フィジカルPPA」と「バーチャルPPA」に分かれます。この2つの違いが、PPAを検討する上で極めて重要なポイントとなります。

バーチャルPPAの仕組み

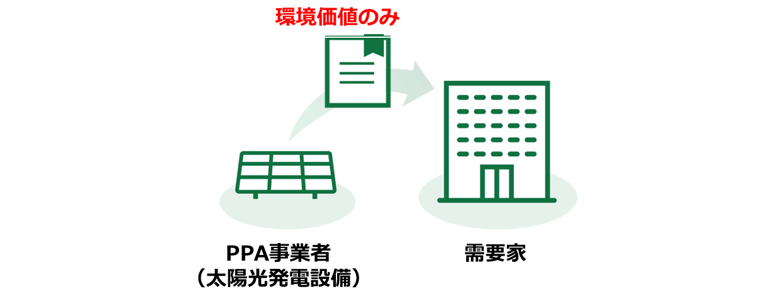

バーチャルPPAでは、需要家は、従来通り契約している小売電気事業者から引き続き電力を購入することになり、この契約で取引されるのは、あくまで再生可能エネルギーによって発電されたという事実を証明する価値(=環境価値)のみとなります。

この契約が、「バーチャル(仮想)」または「ファイナンシャル(金融)」と呼ばれる理由は、フィジカルPPAのような需要家(企業)と発電事業者の間で物理的な電力の取引がおこなわれない点にあります。

企業はこの環境価値を取得することで、自社が使用した電力を実質的に再生可能エネルギーでまかなったとみなされ、CO2排出量削減目標やRE100の達成に活用することができます。

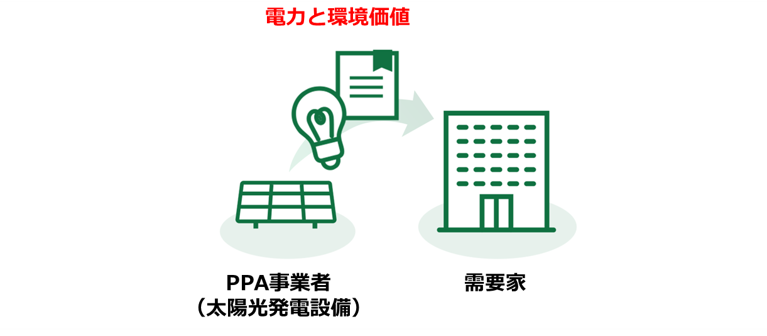

フィジカルPPAの仕組み

一方で、フィジカルPPAでは、発電事業者から物理的な「電力」と「環境価値」がセットで需要家に移転される仕組みとなっています。この物理的な電力の供給があるか、ないかがフィジカルPPAとバーチャルPPAの大きな違いです。

バーチャルPPAとフィジカルPPAの違い

オフサイトPPAを検討する上で、バーチャルPPAとフィジカルPPAのどちらを選択するかは、企業のエネルギー戦略における極めて重要な分岐点です。両者の違いを明確に理解し、自社の状況に合った選択をすることが求められます。

バーチャルPPAとフィジカルPPAの特徴を以下にまとめます。

項目 | バーチャルPPA | フィジカルPPA |

電力の取り扱い | 需要家へ供給しない (市場や他事業者への売電) | 電力系統を介して需要家へ供給 |

環境価値の取り扱い | 電力と切り離して需要家へ移転 | 電力とセットで需要家へ移転 |

同時同量の担保 | 30分や1時間ごとの同時同量を担保する必要がない | 30分や1時間ごとの同時同量を担保する必要がある |

取引価格 | 契約単価と市場価格に基づく差金決済 | 固定価格(一定期間ごとの見直し条項が含まれる場合もある) |

契約期間 | 5年から20年程度 | |

託送料金の取り扱い | 取引価格に追加的な託送料金の支払いが不要 (現行契約の電気料金に含まれる) | 取引価格に追加的な託送料金の支払いが必要 |

オフサイトコーポレートPPAについて(環境省・みずほリサーチ&テクノロジーズ))

を元に、Q.ENESTホールディングス株式会社にて表を作成

バーチャルPPAは、既存の電力契約や地理的制約に影響されないため、運用が容易と言われています。しかし、差金決済による市場価格変動リスクの管理や複雑な会計処理など、財務上の複雑さが伴います。

一方で、フィジカルPPAは電力の購入価格が固定されているため、財務上のシンプルさが魅力です。しかし、導入にあたっては電力供給契約の切り替えや、送配電網の利用といった手続きが伴い、運用上の複雑さを抱えています。このそれぞれのオフサイトPPAのトレードオフを理解することが、最適なPPAモデルを選択する第一歩となるでしょう。

バーチャルPPAの取引:差金決済の仕組み

バーチャルPPAの最も特徴的で、かつ理解しにくい部分が「差金決済」と呼ばれる金融的な精算メカニズムです。この仕組みを理解することが、バーチャルPPAのメリットとリスクを把握する鍵となるでしょう。

バーチャルPPAの取引の流れ

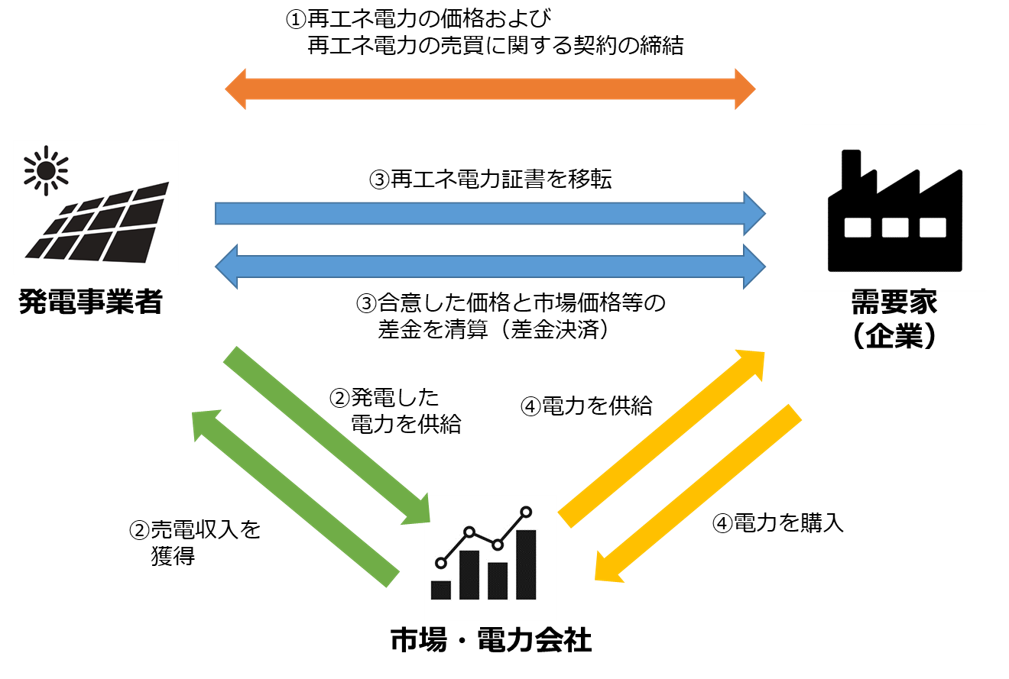

バーチャルPPAの取引においては、主に「発電事業者」「需要家(企業)」「電力市場」の3者間で成り立っています。以下に、バーチャルPPAの基本的な取引の流れを示します。

①契約の締結

発電事業者と需要家は、長期契約において、再生可能エネルギー電力の固定価格である「PPA契約(=再エネ電力)価格」を決定し、再エネ電力の売買に関する契約を締結します。この時、物理的な電力供給は発生しません。

②発電と売電

発電事業者は、発電した電力を卸電力市場などで、常に変動する「市場価格」で売却し、売電収入を得ます。

③差金決済

発電事業者と需要家は、①で合意した「PPA契約価格」と②の「市場価格」の差額を精算します。この差分による決済が、差金決済といわれる由来です。そして差金決済と並行して、発電事業者は契約で定められた量の環境価値(非化石証書など)を需要家へ移転します。

④電力購入

需要家は、この取引とは無関係に、従来通り契約している小売電気事業者から物理的な電力を購入し、電気料金を支払います。

差金決済の仕組み

差金決済について、一見複雑に見える仕組みは、発電事業者と需要家の双方に合理的な目的があるからこそ成立しています。

- 発電事業者の狙い

発電事業者側の最大の目的は「収入の安定化」です。差金決済によって、市場価格がどのように変動しようとも、最終的な収入はPPA契約価格で固定されています。この長期的な収益の安定性が、金融機関からの融資を確保し、新しい再生可能エネルギー発電所を建設するために重要な基盤となります。

- 需要家の狙い

一方、需要家にとっては「価格変動リスクのヘッジ」が主な目的です。将来、電力市場価格が高騰した場合、シナリオAのように発電事業者から差額を受け取ることができます。これが、自社が支払う電気料金の上昇を緩和するクッションの役割を果たします。つまり、バーチャルPPAは、単なる環境貢献活動ではなく、企業の財務戦略と密接に結びついた高度な金融ツールとしての側面を持つのです。長期的なエネルギーコストの予算化を可能にし、経営の安定に寄与します。

バーチャルPPAのメリット

バーチャルPPAは複雑さを伴う一方で、戦略的なメリットを企業にもたらす可能性があります。

①既存の電力供給契約を変更しなくてよい

バーチャルPPAでは、再生可能エネルギ-が持つ「環境価値のみ」を取り扱う契約形態であるため、現在の電力供給契約を変更することなく、再生可能エネルギーの導入を進めることができます。特に、多数の事業所を持つ企業にとっては、各拠点との複雑な電力契約を維持したまま、全社的な再エネ調達目標を達成できることは、非常に大きな実務的利点と言えます。

②地理的な制約を受けない

物理的な電力供給を伴わないため、需要家は自社の事業所の場所に関わらず、日本全国の最も発電効率が高く、コスト競争力のある再生可能エネルギープロジェクトを選んで契約することができます。例えば、東京に本社を置く企業が、日照条件の良い九州のメガソーラーや、風況の良い北海道の風力発電所と契約することが可能です。これにより、エネルギー源を多様化し、リスクを分散させることもできます。

③価格変動のリスクヘッジができる

差金決済の仕組みにより、将来の電力市場の価格変動に対するリスクヘッジとして機能します。今後、化石燃料価格の高騰や需給の逼迫により電力価格が上昇するような局面では、バーチャルPPAから得られる決済金が自社の電気料金負担を軽減し、エネルギー関連支出の安定化に貢献します。

④環境問題への取り組みをアピールできる

バーチャルPPAがもたらす本質的な価値の一つが「追加性」です。追加性とは、その企業の行動がなければ生まれなかったであろう、新たな再生可能エネルギー供給を社会にもたらすことを意味します。

単に既存の発電所から発行された環境価値を購入するのとは、貢献の質が大きく異なります。投資家や顧客、その他のステークホルダーに対して、脱炭素化にインパクトのある貢献をしていると説得力を持って示すことができ、企業の信頼性を大きく高めることができます。

⑤企業価値とブランドイメージの向上

追加性のある再生可能エネルギープロジェクトへの明確な投資は、ESG評価の向上に直結します。これは、ESG投資家からの評価を高めるだけでなく、環境意識の高い顧客からの支持を得たり、優秀な人材を惹きつけたりする上でも有利に働きます。

バーチャルPPAのデメリット

⑴電力市場価格の下落

万一、電力市場価格が長期にわたってPPA契約価格を下回り続けた場合、需要家は継続的に発電事業者へ差額を支払い続けることになります。これは、企業のエネルギーコストを想定以上に押し上げてしまう可能性があり、バーチャルPPAが内包する最大の財務リスクです。導入にあたっては、将来の市場価格シナリオを複数想定した上で、リスク許容度を慎重に評価する必要があります。

⑵契約の複雑性

バーチャルPPAは、金融デリバティブの要素を含む複雑な契約です。契約内容を精査し、交渉するためには、法務および財務に関する高度な専門知識が求められます。また、10年以上にわたる長期契約であるため、その期間中に自社の事業構造やエネルギー需要が大きく変化した場合に対応できない、という柔軟性の欠如もリスクとして認識しておく必要があります。

⑶デリバティブ取引に該当する可能性(会計処理の煩雑さ)

差金決済によって毎期変動する損益を会計上どのように処理するかは、専門的な判断を要する課題となっています。これまでは金融庁への登録や届出に加えて、専門的な会計処理が必要となっていました。

2022年11月には、内閣府に設置された「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」において、「バーチャルPPA取引の商品先物取引法上の許可・届出対象からの除外」が提案されました。そしてこの提案に対し、経済産業省から以下の検討結果が公表されています(※1、2)。

<経済産業省の検討結果(抜粋)>

バーチャルPPAが店頭商品デリバティブ取引に該当するかの判断については、個別の契約毎にその内容を確認する必要がありますが、一般論として、差金決済について、当該契約上、少なくとも以下の項目が確認でき、全体として再エネ証書等の売買と判断することが可能であれば、商品先物取引法の適用はないと考えております。

- 取引の対象となる環境価値が実態のあるものである(自称エコポイント等ではない)

- 発電事業者から需要家への環境価値の権利移転が確認できる

(※1)経済産業省:バーチャルPPAの差金決済等に係る商品先物取引法上の考え方の公表について

(※2)参考資料 第17回要望一覧と各省からの回答(番号⑦)から一部抜粋

すなわち、商品先物取引法の適用はなく、金融庁への届出については免除されるものの、「会計上のデリバティブ取引に該当するかどうか」については、依然として個別契約ごとに確認しなければならないため、監査法人や会計の専門家との綿密な協議が不可欠となっています。

まとめ

本記事では、バーチャルPPAの基本概念から、差金決済の仕組み、フィジカルPPAとの比較、そして戦略的なメリットとデメリットについて詳しく解説しました。

バーチャルPPAは、物理的な電力のやり取りを伴わず、再生可能エネルギーの「環境価値」を金融的に取引する長期契約です。その差金決済メカニズムは、発電事業者には安定収益を、需要家には価格変動リスクのヘッジ機能を提供します。しかし同時に、市場価格下落時のコスト増大リスクや、契約・会計の複雑さも内包しています。

最終的にバーチャルPPAを導入すべきか否かは、各企業の個別の状況に大きく依存します。本記事で得られた知識を基に、自社のエネルギー戦略、リスク許容度、そして財務状況を総合的に評価し、詳細なフィジビリティスタディ(実現可能性調査)を行うことが不可欠です。